流动儿童的生存现状及心理问题值得大家关注

在现行的城乡政策框架下,流动人口子女无法享受与城市同龄儿童同等的教育机会。

也被排斥于乡村正式的教育体系之外,成了被“边缘化”的一个庞大群体。这一群体称为“流动儿童”。

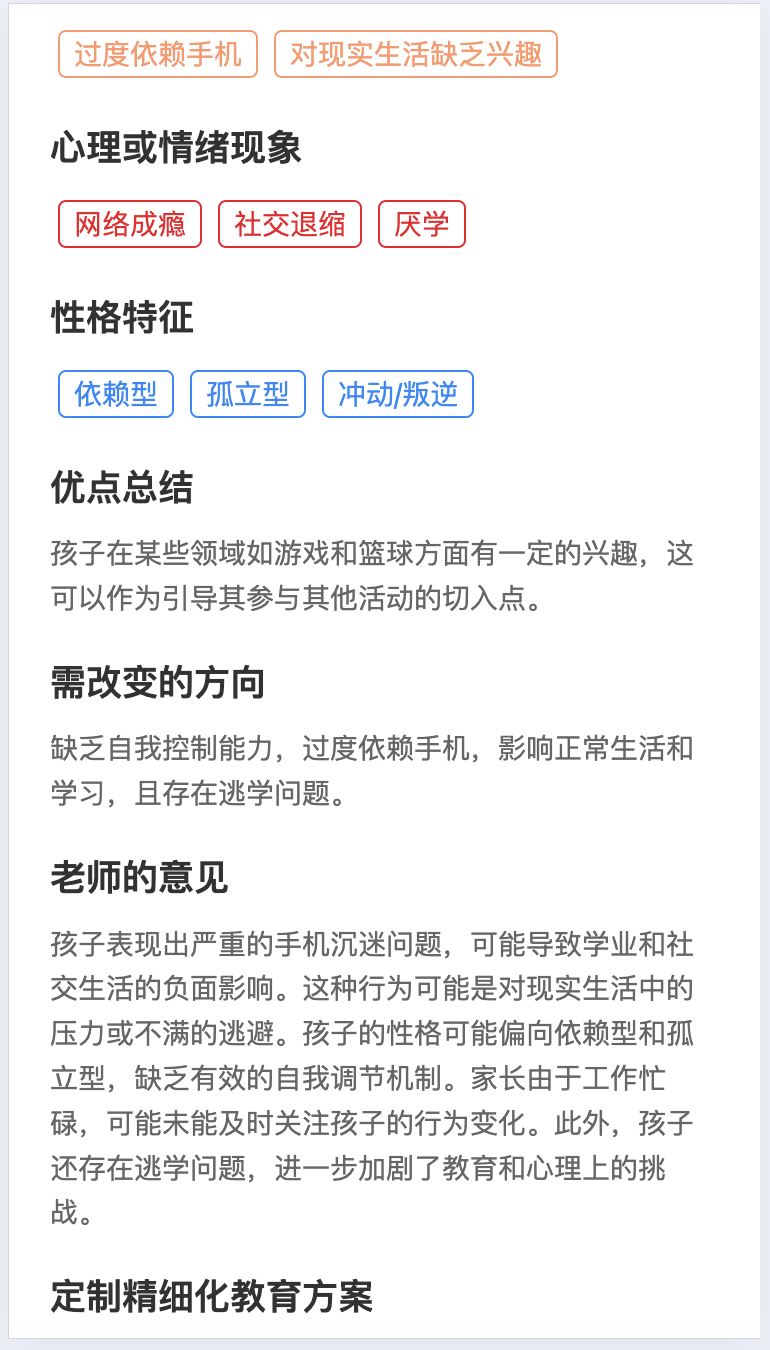

存在问题

通过调查了解到:流动儿童父母的学历普遍较低,居住和卫生条件较差。

流动儿童生活学习环境不尽人意,孩子甚至连做作业必须的桌椅也没有。

大部分流动儿童课余时间在家里,没有参加各类兴趣培训班,也缺少课外书籍。

他们虽然身居城市,但由于与城市孩子的生活差距和不平等,使他们始终处于城市边缘。

多数孩子感到受压抑、被歧视,认为城里人看不起他们。

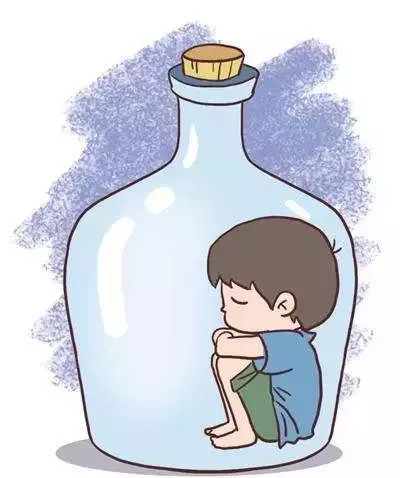

不少孩子自卑心理较重,自我保护、封闭意识过强,行为拘谨,性格内向,不愿与人交往。

教育问题

1.流动儿童家庭教育缺失。

流动儿童的父母大多是工人或小商贩,因忙于生计,疏于对孩子的关爱,无法关心到子女各方面的发展情况。

重养轻教,平时只能给予孩子生存所需物质上的满足,精神上关注的很少。

教育子女方法简单粗暴,缺乏辅导孩子学习的能力,致使流动儿童的学习得不到有效的督促和引导。

2.流动儿童学习情况堪忧。

流动儿童在学习方面两极分化较为严重,少部分流动儿童能正确认识自己所处的学习和生活环境。

学习态度端正,学习习惯良好,能独立自主地解决学习问题。

遇到困难能虚心向老师和同学求助,学习成绩优良。

但绝大多数流动儿童学习不刻苦,上进心不强,学习主动性和自觉性较差。

自信心不足,缺乏良好的学习习惯,学习成绩欠佳,厌学、逃学、辍学等现象较为普遍。

3.流动儿童卫生状况较差。

儿童良好的卫生状况和习惯是保证其身体正常发育和成长的关键因素。

但是,流动儿童在这方面的情况并不是很乐观,存在着不同程度的卫生状况下降、卫生习惯变差的问题。

调查显示有10%以上的流动儿童不能坚持每天刷牙洗脸。

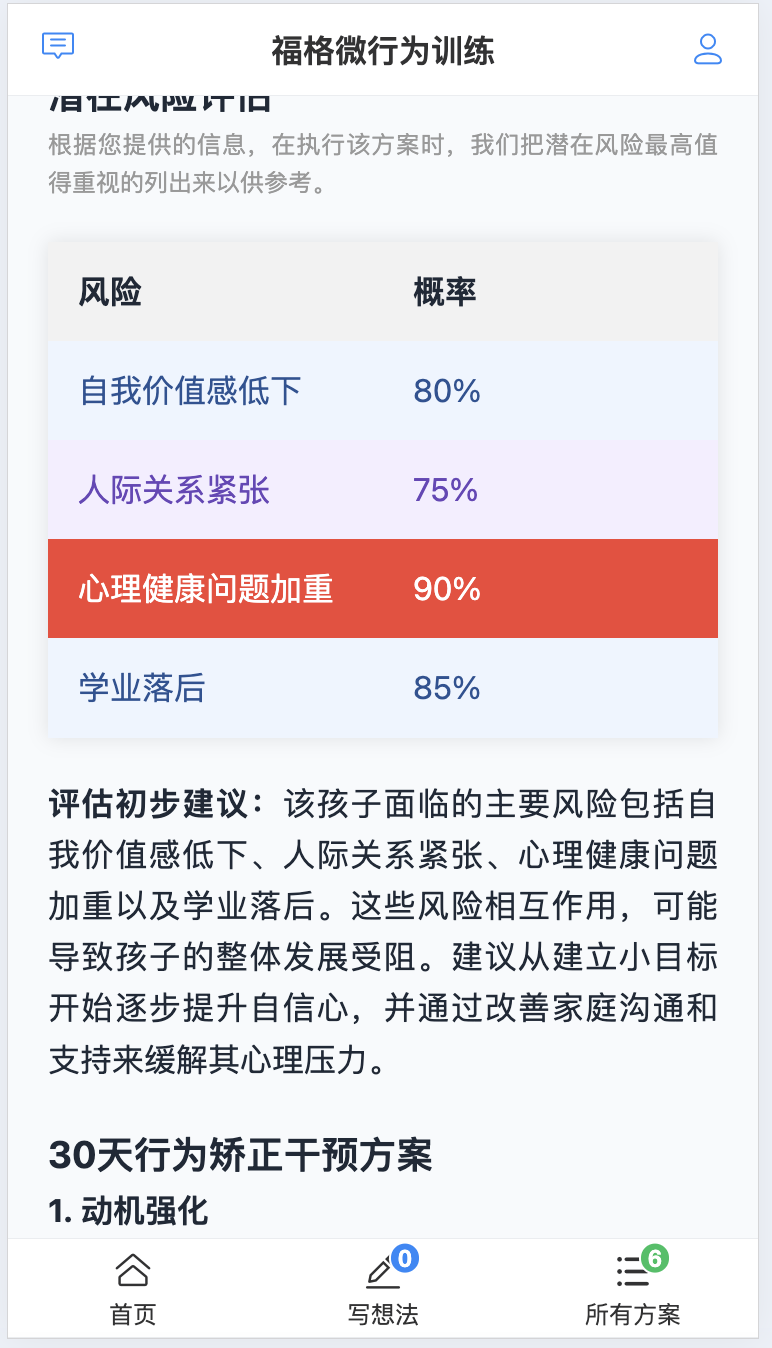

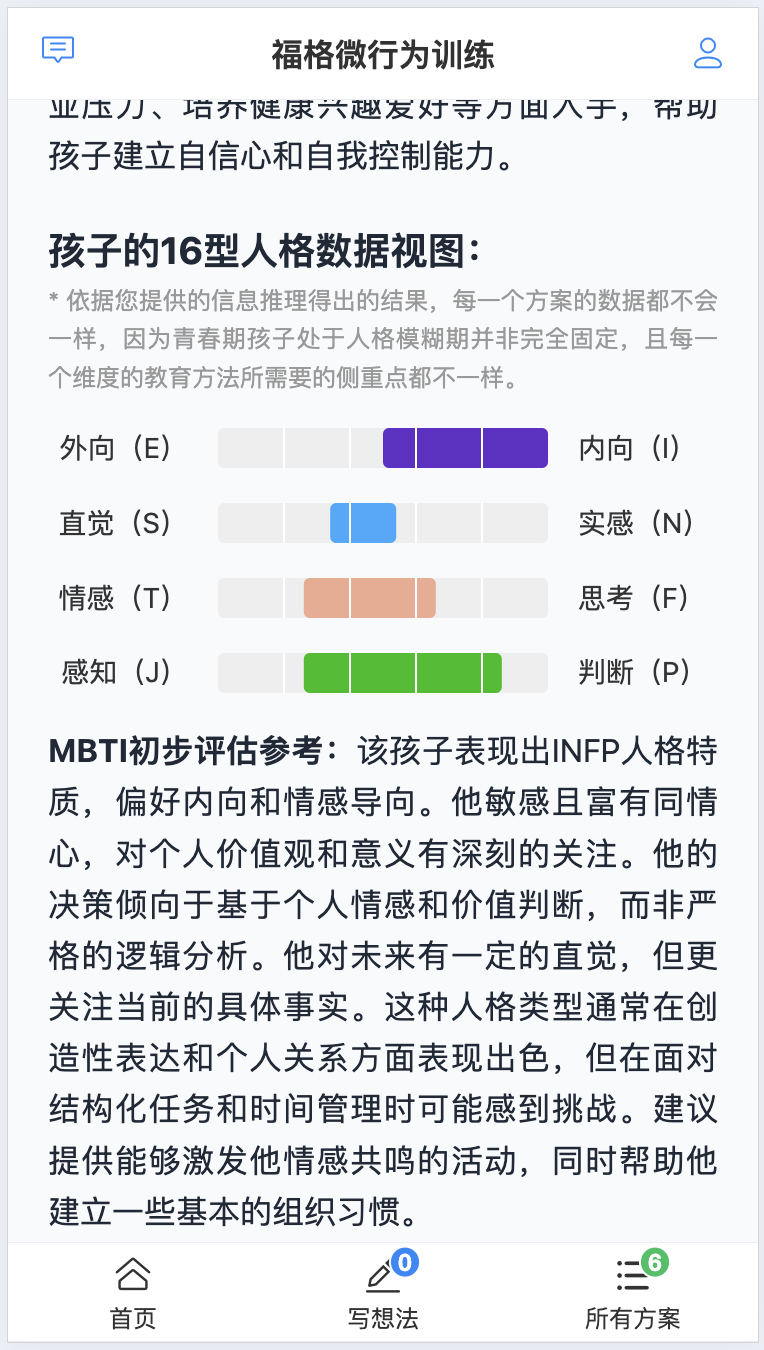

流动儿童心理问题突出

大量研究结果表明,处于义务教育阶段的孩子自卑心理状况令人担忧, 其心理健康水平远远低于同龄的非流动儿童。

由于流动儿童所处的生活环境、流动儿童家庭教育、社交环境等方面与城市学生相差较大。

两者在学习成绩、学习习惯和思维方式等方面出现明显差异。

另外,进入城市学校后,城区人的歧视使他们心理压力剧增,以至容易形成孩子自卑心理。

在人格发育过程中,儿童早期的环境和家庭教育被认为是非常重要的因素。

家庭教育的断裂或缺失导致流动儿童心理失衡、行为失范的问题突出。

与普通儿童相比,流动儿童在生理和心理上的需要得不到满足,情绪消极,性格内向自卑。

在性格上表现为任性、冷漠、内向和孤独。

甚至还有一部分孩子由于对不良社会行为和生活方式缺乏认知能力,受外来不良社会因素影响成为了“问题孩子”。